Einblicke und Nachlese

Am 24. September 2025 fand im Rahmen des Hochschulforums 2025 »Virtuelle Lehre und Plattformökonomie. Teil 1« der Data Walk »Glück auf!« statt. Einen kleinen Einblick in die gesammelten Daten und darin, was Glück auf dem Campus sein kann, geben Ann-Carolyn Hartwig, Sylvia Kokot, Philipp Künzel und Helene Seewald.

Unter dem Titel »Glück auf!« begaben sich am 24. September die Teilnehmer*innen der ECF-Konferenz »Reflecting Virtuality« auf einen etwa 90-minütigen Data Walk über den Campus der Ruhr-Universität. Über 37.000 Studierende (Stand: Februar 2025) sind an der RUB eingeschrieben; der Campus ist damit fast eine kleine Stadt, an dem man sich schnell »[e]twas verloren unter vielen großen Strukturen« und »ziemlich lost« fühlen kann, vor allem in der vorlesungsfreien Zeit, in der der Campus »oft menschenleer« ist.

Mit der Grundannahme, dass der Campus ein Ort ist, der (dennoch) Glücksmomente birgt, versuchten die in heterogene Kleingruppen aufgeteilten ECF-Mitglieder und Gäste der Konferenz, diese Glücksmomente ausfindig zu machen und in Form von Notizen, Bildern, Videos und Fundstücken als datenbasierte Ereignisse zu sammeln. Da Glücksmomente flüchtig sind und etwas Augenblick- und Momenthaftes an sich haben, bedurfte das Festhalten dieser einer Transformation. In einem vorgefertigten Fragebogen wurden die verschiedenen Eindrücke des kollektiven Gehens partizipativ festgehalten: diese reichten vom Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten und mehr Grün bis hin zur Freude über das Auffinden eines noch »unentdeckten, verlassenen Ort[es]«.

Aufwärts

Ein Data Walk ist eine im Kern virtuelle Methode, da dieser stets auf der Möglichkeit eines Ereignisses beruht. Für die Teilnehmer*innen des Data Walks »Glück auf!« stand dabei besonders das Momenthafte der eingetretenen, sich aktualisierten Glücksmomente im Vordergrund: Das empfundene Glück wurde von den Teilnehmer*innen als »im Moment sein«, »kurzweilige Momente« oder als ein »Moment der Zufriedenheit« beschrieben. Kleinigkeiten sowie sonst oft Übersehenes rückten in ein neues Licht und wurden als Auslöser momentanen Glücklichseins erkannt: Der Stimme im Fahrstuhl vor der Mensa, die die Fahrtrichtung ankündigt, wurde etwa ein »Zukunftsoptimismus, der in der Ansage ›Aufwärts‹ mitschwingt«, zugesprochen. Der Data Walk forderte die Teilnehmenden auf, zu beobachten, wie sie sich zum Ort, zur Gruppe, zu Objekten in Beziehung setzen, wie sie sich situieren. Er produzierte nicht nur einen reichhaltigen Pool an Daten zum Campus, sondern führte bei seinen Teilnehmer*innen auch zu einer »[i]nsgesamt gesteigerte[n] Aufmerksamkeit für die Umgebung«. Denn manchmal reicht für einen Glücksort auch bereits ein »[b]isschen Farbe auf dem Beton«.

Plattenladen

Wie in einer kleinen Stadt gibt es auch auf dem Campus der RUB unbekannte Ecken und Orte, die vielleicht fernab der üblichen Routen zwischen Hörsaal, Seminarraum, Büro oder Mensa liegen und auf die man erst dann aufmerksam wird, wenn man sich treiben lässt und Umwege geht. Ein solcher Glücksort war für eine Gruppe des Data Walks der »Plattenladen in CC [Campus Center], wir sind über einen Umweg […] dort hingekommen.« Bei dem Flanieren über den Campus konnte dieser überraschende Glücksort ausfindig gemacht werden: »Ich wusste gar nicht, dass es diesen Ort gibt, habe mich also nicht dafür entschieden, war dann aber umso überraschter und erfreuter, als wir dort gelandet sind« – und auch glücklich.

Schwimmhalle

Ein Glücksort muss nicht beiläufig oder zufällig gefunden werden, sondern kann auch ganz gezielt aufgesucht werden. Es kann ein Ort sein, auf den man neugierig ist, den man vielleicht schon aus der Ferne beobachtet hat und von dem man wissen möchte, was sich dort tatsächlich verbirgt. Ein solcher Ort, der neugierig erkundet werden wollte, war »[d]er leere Kuppelraum auf der höchsten erreichbaren Etage des MB[-Gebäudes].« Dieser Kuppelraum ist einarchitektonisches Merkmal des Gebäudes und konnte zuvor von dem Büro eines Teilnehmenden des Data Walks beobachtet werden. Der Raum erweckte eine konkrete Erwartung, die einer Glücksort-Suche zuwiderlaufen könnte, wenn sie nicht erfüllt wird: Die Gruppe machte sich auf die Suche nach einer dort untergebrachten Schwimmhalle – »Ist es ein[e] Schwim[m]halle oder wat?«

Doch ein Pool war auf der höchsten, zugänglichen Ebene des M-Gebäudes nicht zu finden, wenn gleich die Eindrücke des leeren Raumes an einen solchen erinnern: »Ich konnte die Halle sehen und den Staub riechen, der sich dort angesammelt hat. Man roch außerdem, dass dort schon lange keine frische Luft mehr ankommt. Es war recht warm (aufgrund des Glasdaches).«

Enttäuscht hat dieser Glücksort, der seine Be- oder Aufsucher*innen eher oder sehr glücklich gemacht hat, jedoch nicht. Die Aussicht, der verlassene und unentdeckte Ort erzeugten allerdings auch eine Form von Melancholie. Ein Glücksort ist somit oft auch ein Ort, der mehrere Emotionen vereint, die ohnehin kaum voneinander zu trennen sind.

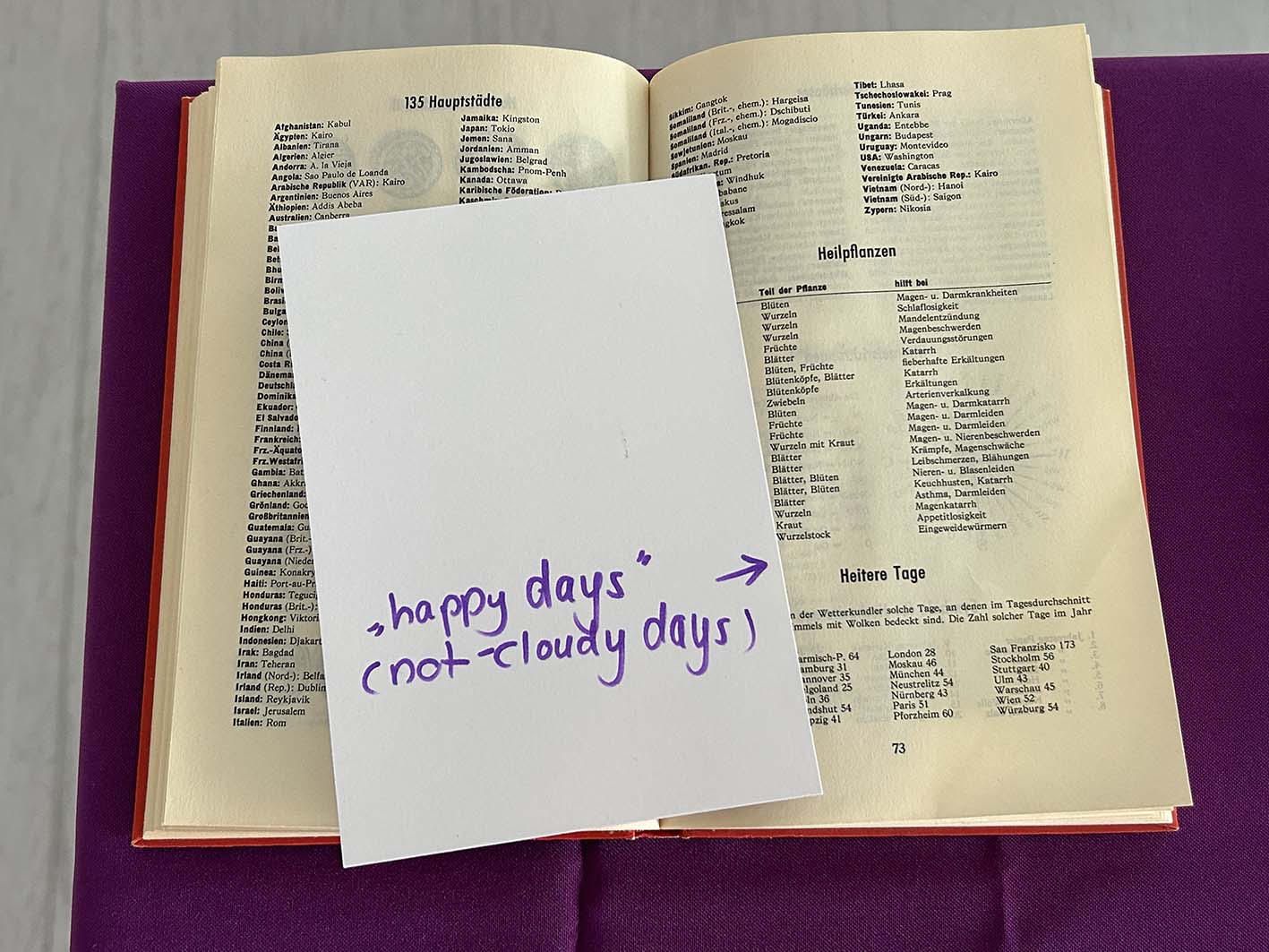

›Merkwürdige‹Fundstücke

»Heitere Tage sind nach der Definition der Wetterkunde solche Tage, an denen im Tagesdurchschnitt weniger als 2/10 des Himmels mit Wolken bedeckt sind.« So steht es auf Seite 73 des von dem Data Walk mitgebrachten Buchs Merkwürdiges von A-Z von Werner Lenz. 1959 erschien es im Präsentverlag. Es ist ein Mitbringsel, ein Souvenir von einem besonderen Ort und aus einer bestimmten Zeit.

Aus diesen raum-zeitlichen Gegebenheiten des Data Walks brachten die Teilnehmer*innen zudem noch Blätter, Kräuter, Gräser, Zuckerpäckchen, Bierdeckel und einen Ball von der Europameisterschaft 2024 mit. Zur Polyphonie der Glückspräsente gesellten sich noch eine sehr stachlige Rosskastanie und ein streichholzschachtelgroßer ›Roboterkopf‹ aus Styropor. Diese Dinge lassen sich nicht in eine Kategorie zwingen, sie kommen aus allen Richtungen der foucaultschen Episteme – als Bilder und Symbole, als Träger der Erinnerungen, als ästhetische Objekte, als Witz und als Pathos.

Diese Objekte gehören nicht zusammen. Das Einzige, was sie verbindet, ist die Aktion der Übertragung in den Kontext des Data Walks. Dieser Transfer begreift in sich nicht nur eine die Objekte einbettende Sinngebung, sondern offenbart sich auch in seiner virtuellen Eigenschaft. Die Virtualität des Geschehens liegt hier wie eine unsichtbare Kuppel über den Ausstellungsstücken der nach dem Data Walk improvisierten Schau. Sie bedeutet nicht nur die Möglichkeit eines Ereignisses, sondern auch seine Verwirklichung. Und was ist das sonst, wenn nicht eine günstige Fügung?

Der Data Walk war zugleich Teil der ECF-Konferenz »Reflecting Virtuality«.