Ein Objekt, das Wissen organisiert und Lektürewege bahnt

Ida Brückner

Entstehungsgeschichte – Was sind Jean Pauls Register der Register?

Am 14. November 2025 ist der 200. Todestag von Jean Paul, der mit bürgerlichen Namen Johann Paul Friedrich Richter hieß. Neben seinen publizierten Werken hinterließ der Schriftsteller einen handschriftlichen Nachlass. Die Handschriften beinhalten neben Vorarbeiten zu seinen Romanen und satirischen Schriften vor allem Notizen und einzelne Sentenzen, die Jean Paul aus Literatur, Philosophie und Wissenschaft in seinen sogenannten Exzerptheften thematisch geordnet zusammentrug. Die Handschriften umfassen insgesamt ca. 40.000 Blätter, die heute in etwa 80 Kästen in der Staatsbibliothek zu Berlin lagern (vgl. Nachlässe und Archivbestände der Staatsbibliothek zu Berlin). Ein Teil des handschriftlichen Nachlasses ist in digitalen Editionen aufbereitet (vgl. Will/Pfotenhauer/Müller-Clausnitzer/Straub/Vince). Um in diesem riesigen Konvolut gezielt einzelne Eintragungen wiederzufinden, fertigte Jean Paul schon früh Register zu seinen Notizen an. Diese komprimierte er noch weiter und legte zu den Registern eigene Register an – die Register der Register.

Kompetenzen – Was können die Register der Register?

Jean Pauls Register und seine Register der Register dienen zum Finden und Wiederfinden seiner Eintragungen. Sie sind Teil eines Ordnungssystems eines Handschriftenapparates. Er benutzt hierfür von Beginn an ein bestimmtes Zahlensystem: Zunächst wird eine gelesene Sentenz oder ein Einfall in dem dazugehörigen Exzerptheft notiert. Die einzelnen Eintragungen sind fortlaufend nummeriert, auch die Hefte besitzen Ordnungsnummern. Parallel wird der Eintrag in einem verkürzten Registerartikel zusammengefasst, an dessen Ende ein Zifferncode – bestehend aus Heftnummer und Eintragsnummer – den Ort des eigentlichen Notats angibt (vgl. Sick 2014, S. 80f.). Die Register sind dabei alphabetisch in Rubriken sortiert. Der Hinweis auf eine Sentenz in den Exzerptheften findet sich entsprechend in derjenigen Rubrik, unter die Jean Paul sie thematisch gefasst hat. Dabei kann es auch vorkommen, dass sich in einem Notat verschiedene Themenbereiche überschneiden, sodass sich zu einzelnen Exzerpten mehrere Registerartikel finden lassen.

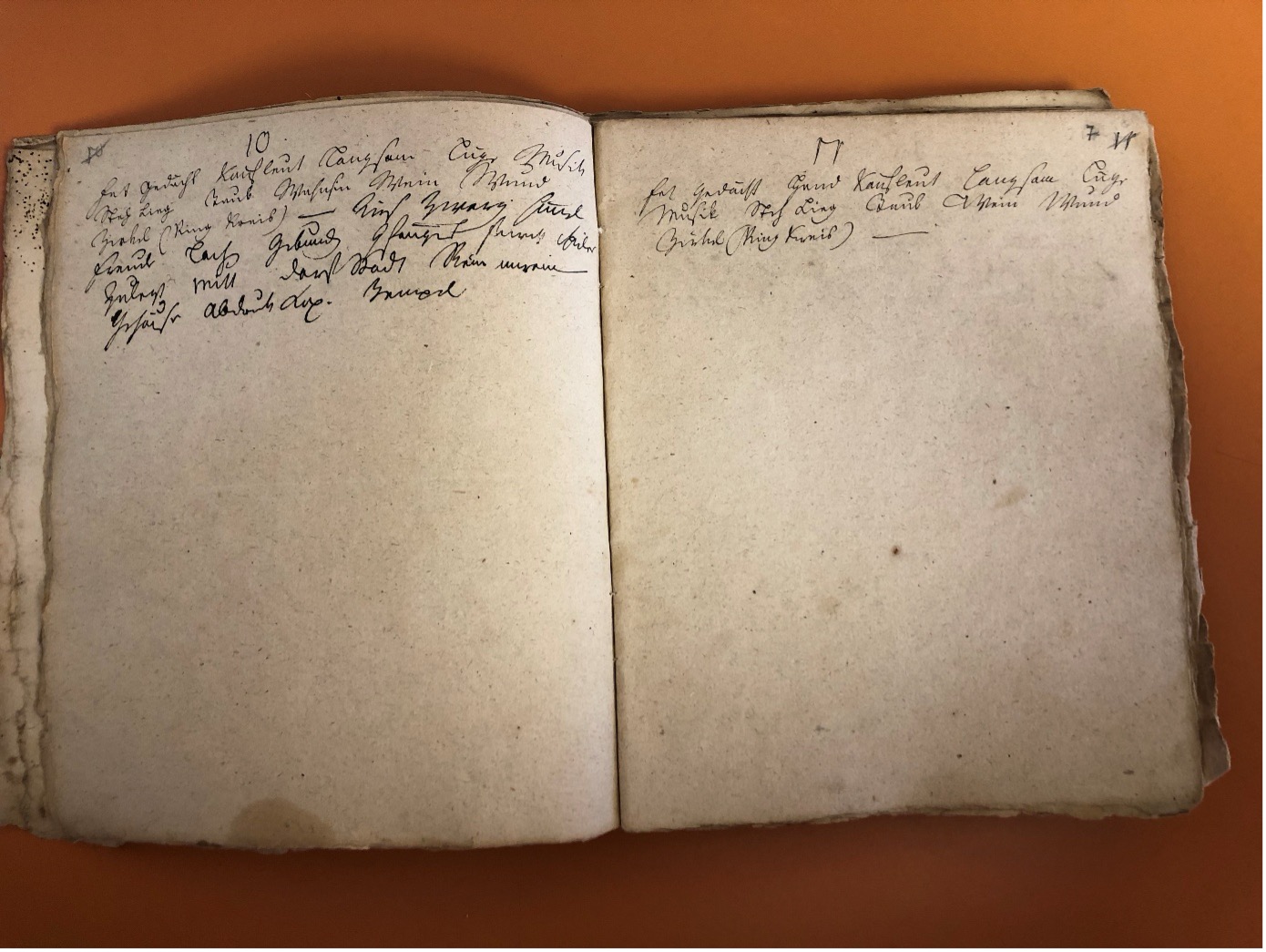

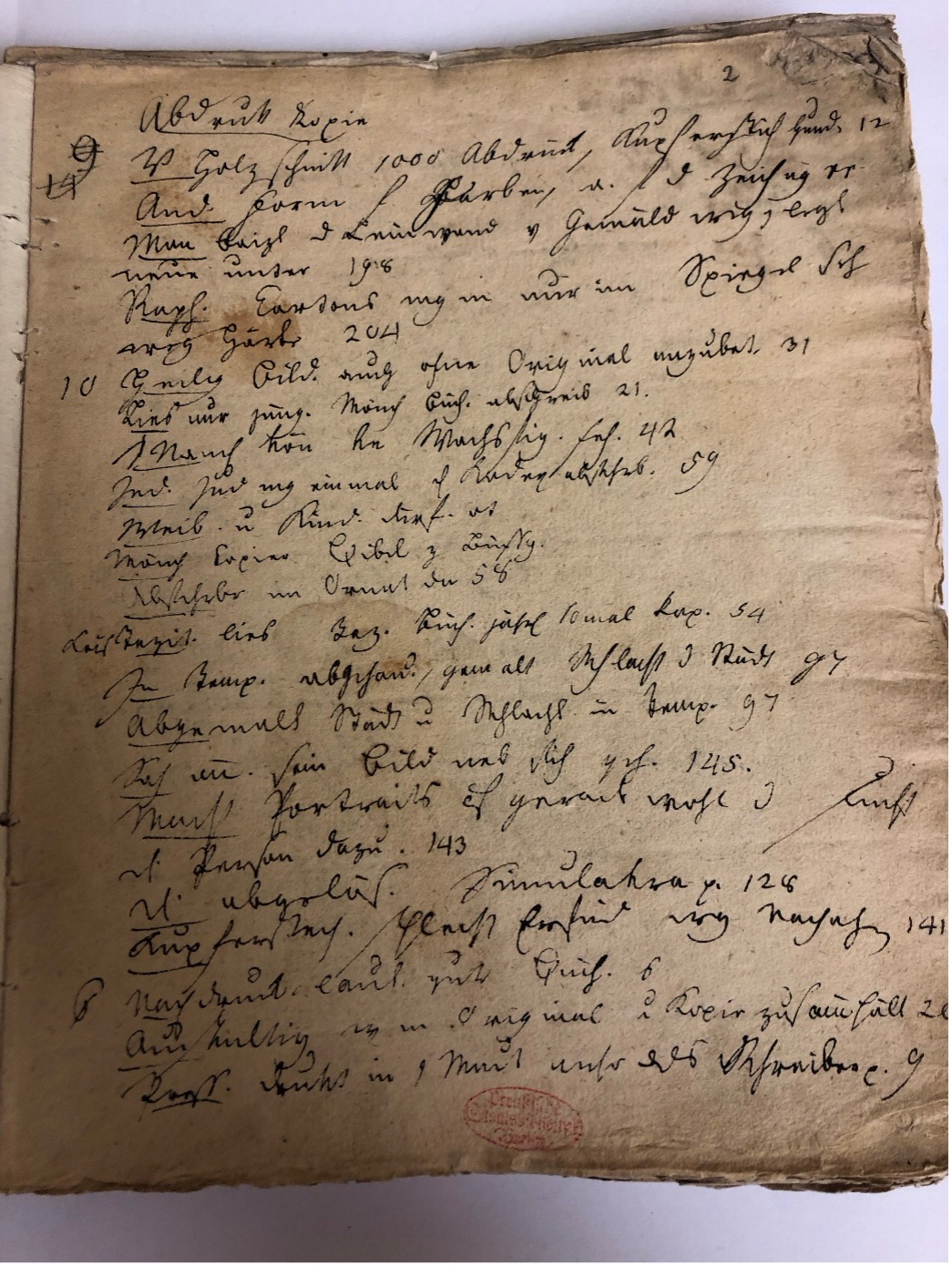

Die Register der Register sind ebenfalls nach den Exzerptheften geordnet. Die einzelnen Seiten haben als Überschrift deren Ordnungsnummern. Unter diesen Nummern werden dann die verschiedenen Rubriken der Registerartikel verschlagwortet. Für die Benutzung heißt das, dass zunächst im Register der Register nachgeschlagen werden muss, welche Rubriken Jean Paul zu den einzelnen Heften führte (vgl. Abb. 1, Register der Register), um dann unter der dazugehörigen Registerrubrik (im Register) eine Kurzfassung des Notats und die dazugehörende Ziffer zu finden (vgl. Abb. 2, Register), unter der man den vollständigen Eintrag im Exzerptheft findet.

Dieses Registrierungssystem garantierte nicht nur für Jean Paul die Wiederauffindbarkeit seiner Notizen, sondern auch für Forschung und Edition heutzutage. Es ermöglicht ein detailliertes Nachverfolgen einzelner Gedanken und Motive innerhalb Jean Pauls Œuvre. Folgt man den unterschiedlichen Registerartikeln und Rubriken, verbinden sie sich zu einem Ideennetzwerk, das dieses Œuvre durchzieht.

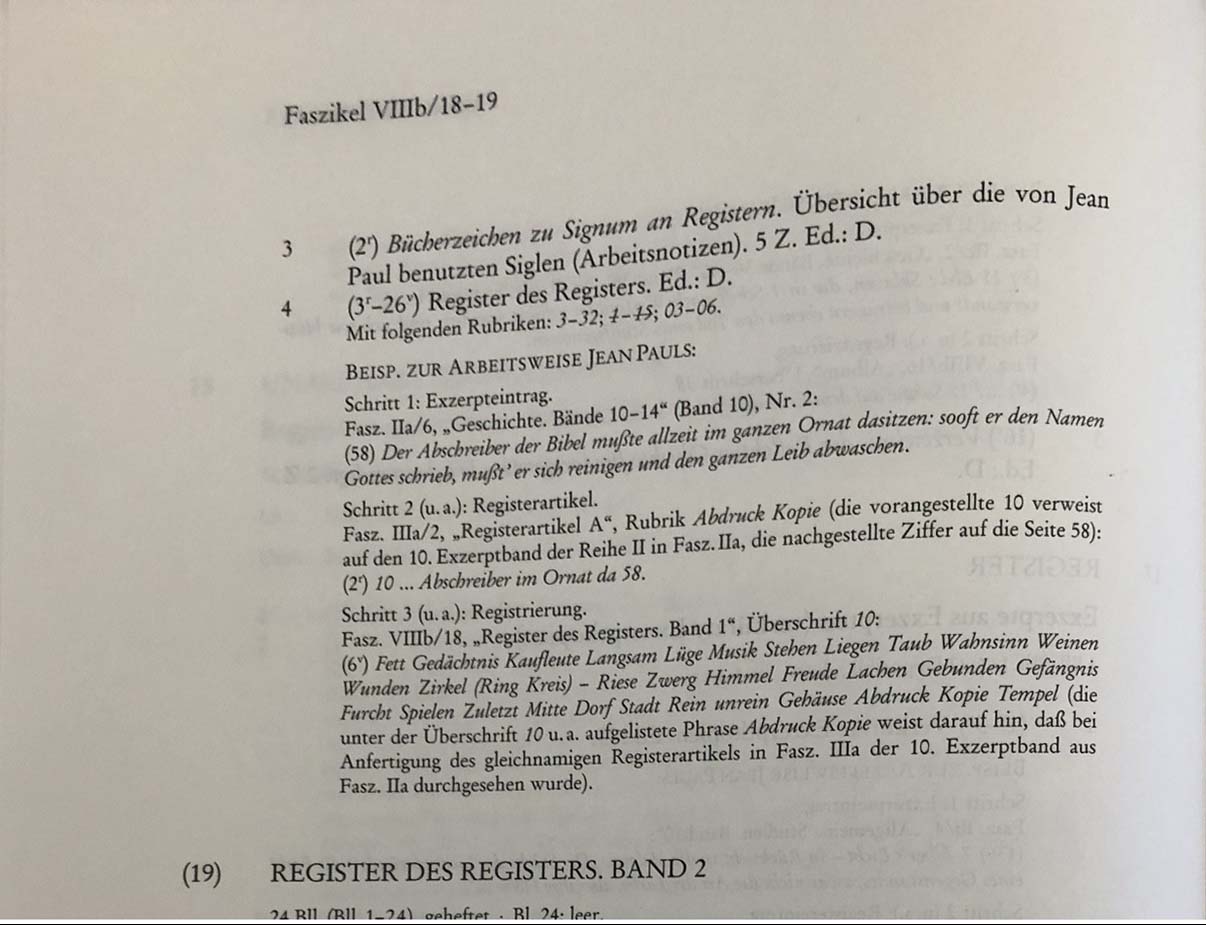

Doch zunächst stellt sich die nicht unerhebliche Schwierigkeit, sich im Nachlass Jean Pauls zurechtzufinden. Zugang erhält man über den Handschriftensaal der Staatsbibliothek zu Berlin, wo man die zuvor bestellten Faszikel einsehen kann. Die Faszikel sind in römischen Ziffern fortlaufend nummeriert, ohne eine weitere Angabe zu ihrem Inhalt zu geben (z.B. Fasz. VIIIb). Was sie enthalten, erfährt man durch den eigens für den Nachlass erstellten zweibändigen Katalog, den mit Ralf Goebel, Ralf Breslau, Lothar Busch, Michael Rölcke und Angela Steinsiek eine ganze Gruppe an Germanist*innen erarbeitet hat (vgl. Goebel/Breslau 2002; Busch/Goebel/Rölcke/Steinsiek 2011). Ohne diesen Katalog würde man sich nahezu im Blindflug durch die 40.000 handschriftlichen Seiten bewegen. Zudem erleichtert der Katalog die Nutzung der in Kurrent geschriebenen, daher für ungeübte Leser*innen schwer zu entziffernden Notizen. Hatte Jean Paul bereits ein Registersystem zur Orientierung angelegt, tritt mit dem Katalog, dessen erster Teil 2002 und dessen zweiter Teil 2011 erschien, ein weiteres Ordnungssystem hinzu, um den Nachlass angemessen nutzen zu können. In diesem finden sich nicht nur die einzelnen Hefte und Register, sondern auch die Register der Register (vgl. Abb. 3, Katalog). Der Katalog stellt gleichsam ein weiteres, deskriptives Registersystem dar, das sich neben die autoreigenen Register einreiht.

In Abb. 3 sieht man beispielhaft eine Seite des Katalogs zum Register des Registers in Faszikel VIIIb. Der Katalog liefert Informationen zu Umfang und den Jean Paul’schen Ordnungsnummern bzw. Rubriken. Hierauf wird die Arbeitsweise Jean Pauls exemplarisch in seinem dreigliederigen System aufgezeigt. Die Abb. 2 zeigt den in diesem Beispiel genannten Registerartikel; Abb. 1 die dazugehörige Registrierung im Register des Registers.

Erkenntnisse – Was zeigen die Register der Register?

Jean Pauls Register der Register zeigen erstens, dass der Schriftsteller von Anfang an seine Notizen mit einer strikten Systematik angelegt hat, trotz und mit all ihrer inhaltlichen Diversität. Sie waren stets auf ihre Verwendbarkeit in seinen Romanen oder Briefen ausgelegt, weshalb ihre Wiederauffindbarkeit für ihn essenziell war. Sie zeigen, wie JeanPaul stets auf eine mögliche spätere Verwendung hin las und notierte. Das virtuelle Potenzial dieser Eintragungen erwächst daraus, dass ihr Entstehungsprozess ihr späteres Aufscheinen in den Texten bereits mitdenkt. Zweitens machen sie Jean Pauls Nachlasskonvolut als konzeptioneller Hypertext beschreibbar (vgl. Sick 2014). Der Zifferncode fungiert als Verweisungsstruktur und führt quer durch den Nachlass von einer Eintragung zur nächsten. Er verknüpft, wie digitale Links heute, verschiedene Rubriken miteinander und bahnt Lesewege zwischen den Heften. Auch wenn sie weniger Freiheiten wie digitale Hypertexte bieten, ermöglichen sie wie diese eine »Neuorganisation des abgerufenen Wissens durch die Benutzer« (ebd., S. 76, Herv. I.B.). Dieses Netzwerk wird drittens durch den Nachlass-Katalog noch erweitert. Auch dieser dient zur Organisation der Handschriften und evoziert neue Benutzungen und Lektüren des Nachlasses durch die Leser*innen. Register, Register der Register und Katalog legen sich dabei übereinander und unterhalten mehrere Verbindungen zueinander. Gleichzeitig differieren ihre Systematiken, sodass sie aufeinander bezogen sind und gleichzeitig alternative Ordnungsstrukturen bereitstellen; sie führen sich gegenseitig mit, ohne deckungsgleich zu sein. Ebenso wie die einzelnen Notate und Eintragungen in den Exzerpt- und anderen Heften des Nachlasses werden sie mit der Geste des Verweisens implementiert, ohne dabei jedoch eins zu eins übernommen zu werden. Dennoch haben sie entscheidenden Einfluss auf- und sind nicht unabhängig voneinander: Indem sie sich aufeinander beziehen und verweisen, führen sie sich je als Virtuelles mit. Gerade in ihrem Zusammenspiel treten sie als System von Bezügen hervor und virtualisieren sich wechselseitig. Während sowohl Register, Register der Register als auch der Katalog den Nachlass operationalisierbar machen, markieren sie zugleich dessen virtuelle Strukturen und organisieren sich gegenseitig.

Quellen

Busch, Lothar/Goebel, Ralf/Rölcke, Michael/Steinsiek, Angela (2011): Der handschriftliche Nachlass Jean Pauls und die Jean-Paul-Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Teil 2: Faszikel XVI bis XXVI, Register, Wiesbaden: Harrassowitz.

Goebel, Ralf/Breslau, Ralf (2002): Der handschriftliche Nachlass Jean Pauls und die Jean-Paul-Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Teil 1: Faszikel I bis XV, Wiesbaden: Harrassowitz.

Nachlässe und Archivbestände der Staatsbibliothek zu Berlin, online unter: https://blog.sbb.berlin/nachlaesse-und-archive/ (Letzter Zugriff 16.10.2025).

Sick, Birgit (2014): »›HIS TRAILS DO NOT FADE‹. Jean Pauls Schreibwerkstatt als Hypertext«, in: Elisabeth Dangel-Pelloquin/Barbara Hunfeld/Monika Schmitz-Emans/Ralf Simon (Hg.), Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft. 50. Jahrgang, Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 57-94.

Will, Michael/Pfotenhauer,Helmut/Müller-Clausnitzer, Christian/Straub, Sabine/Vince, Monika (o. J.): Jean Paul: Exzerpte. Digitale Edition, online unter: https://www.jp-exzerpte.uni-wuerzburg.de/ (Letzter Zugriff: 16.10.2025).

Weiterführende Literatur

Klappert, Annina (2006): Die Perspektiven von Link und Lücke. Sichtweisen auf Jean Pauls Texte und Hypertexte, Bielefeld: Aisthesis.

Krajewski, Markus (2017): Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek, 2. erw. Aufl., Berlin: Kulturverlag Kadmos.

Lévy, Pierre (1998): Becoming Virtual. Reality in the Digital Age, New York: Plenum Trade.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Foto eines handschriftlichen Registers Jean Pauls; Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Abt. Handschriften, Nachl. Jean Paul, Fasz. IIIa/2, »Registerartikel A«, Rubrik Abdruck Kopie; Foto durch Verf. am 31.10.2023.

Abb. 2: Foto eines handschriftlichen Registers der Register Jean Pauls; Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Abt. Handschriften, Nachl. Jean Paul, Fasz. VIIIb/18, »Register des Registers. Band 1«, Überschrift 10 und 11; Foto durch Verf. am 02.11.2023.

Abb. 3: Foto einer Seite aus dem Katalog zum handschriftlichen Nachlass Jean Pauls in der Staatsbibliothek zu Berlin; Goebel/Breslau 2002, S. 74, Eintrag zu Fasz. VIIIb/18, »Register des Registers. Band 1«; Foto durch Verf. am 02.11.2023.

Das Virtuelle Objekt des Monats

Seit April 2023 stellen wir jeden Monat ein »Virtuelles Objekt des Monats« (VOM) auf der Website des Sonderforschungsbereichs 1567 »Virtuelle Lebenswelten« vor. Die präsentierten Objekte entstammen der Forschung in den Teilprojekten. Im Zusammenspiel von Text und Animation, desktop- oder smartphonebasierter Augmentierung oder anderer grafischer Aufbereitungen eröffnen wir Einblicke in die verschiedenen Forschungsthemen und den Arbeitsalltag des SFB. Das VOM macht unsere Wissensproduktion transparent. Zugleich wollen wir hier mit den Möglichkeiten und Grenzen der Wissensvermittlung in und durch Virtualität und Visualität experimentieren.

Das »Virtuelle Objektdes Monats« ist mehr als ein populärwissenschaftlicher Text und mehr als ein illustrierendes Bild. Die Autor*innen des jeweiligen VOM präsentieren kurz einen Gegenstand ihrer Forschung um daran ein Argument scharfzustellen. Dabei werden die Objekte auf ihren Mehrwert hin befragt, den sie in dem jeweiligen Forschungssetting preisgeben. Mit dem Text skizzieren unsere Wissenschaftler*innen das Bemerkenswerte, das Eigentümliche oder auch das Einzigartige, welches das jeweilige Objekt zeigt. Sie machen so die Forschung des SFB in einem kurzweiligen Schlaglicht sichtbar. Die zum VOM gehörende Visualisierung ist eine weitere Transformation des Forschungsgegenstands, die das Argument noch einmal auf eine andere Art und Weise zugänglich macht.